МИХАИЛ САПЕГО: «Тридцать лет всепобеждающего бардака»

С Михаилом Сапего, основателем творческого объединения «Красный Матрос», которое в конце мая отметит свой 30-летний юбилей, мы поговорили о митьковском прошлом и фольклорном настоящем этого старейшего в постсоветской России независимого издательства, а также о том, как за это время изменилось книжное дело.

– Что такое 30 лет для вас как для издателя и для издательства? Вы как-то готовились к юбилею специально?

– Хочешь не хочешь, а готовиться приходится всегда и ко всему. Знаете, время так быстро наматывается в печальную сторону, что приходится за ним всё время поспевать. Никто ведь кроме тебя самого этого не сделает.

И большая часть из этих 30 лет – время этакого всепобеждающего бардака, который должен был, по идее, всё обнулить ещё в первые годы существования «Матроса». Тем не менее мы живы и строим планы. Мне уже 63, и я почти полжизни связан с этим делом, что, естественно, обязывает и дальше оставаться у руля собственного детища, благо идей хватает.

– Насколько я понимаю, вы издаёте не столько книги, сколько артефакты? Ведь каждый ваш проект – это больше чем просто текст под обложкой.

– Согласен. Особенно в последние лет 10–15. С возрастом, как и всякий, ты обрастаешь какими-то знаниями. И их ценность становится очевидна настолько, что поневоле начинаешь думать, каким образом и во что их преобразовать. Примером тому – серия разнотематических документальных альбомов последнего десятилетия.

Легко догадаться, что изначально намерений такого рода у меня не было, но с годами «Красный Матрос» неожиданно для себя обрёл качества своеобразного фиксатора уходящей (или вовсе уже ушедшей) натуры в самых разных её обличьях. Да что там, и сам «Красный Матрос» в беге времени тоже, надо признать, стал такой же частью этой уходящей натуры.

На языке же сухих цифр за отчётный период «КМ» осуществил порядка 300 различных проектов. И это не только книги, но и выставочные экспозиции, музыкальные альбомы, просветительские акции, поисковые походы.

– Такое издательство-музей…

– Да-да, причём одни его экспонаты появлялись чаще всего совершенно случайно, а другие становились результатом кропотливого поиска. Например, лет 20 назад я нашёл в «Старой книге» на Литейном проспекте брошюру неизвестного автора о наводнении в Ленинграде в 1924 году. Страниц 20, наверное. Я их перенабрал на компьютере, потом пошёл и купил в архиве дюжину фотографий с этим наводнением. Маленькая книжечка вышла как раз в канун 300-летия Санкт-Петербурга. Всем она, как сейчас принято говорить, зашла, получила хорошие отклики. Те фотографии я увеличил и отреставрировал – сделал небольшую выставку. Можно было бы на этом и успокоиться, но эта тема решила меня не оставлять, и спустя почти четверть века тоненькая брошюра переросла в 600-страничный альбом-исследование, вместивший в себя массу редчайших сведений и находок – результат походов по запасникам музеев, фотоархивам и антикварным лавкам. И таких случаев, когда вроде не ты ведёшь тему, а она движет тобой, на «матросском» веку набралось довольно много.

– Как появился «Красный Матрос»?

– Родом я, имея в виду «Красный Матрос», «из митьковской купели». Да и могло ли быть иначе? Раз очутившись на Чёрной речке в котельной у Мити Шагина, а было это в августе 1987-го, я увлёкся на всю жизнь! Учитывая, что самих митьков я тогда знал лишь через одного, а в их живописи и вовсе не понимал ни бельмеса, то моя увлечённость стала следствием той располагающей атмосферы дружелюбия, которой прежде я не встречал ни в одной компании – ну и дешёвый портвейн, что уж там, играл в этом не последнюю роль. А уж потом, мигом освоив их литклассику – «Максим и Фёдор» и «Папуас из Гондураса» Володи Шинкарёва, – я уже больше не представлял себя вне этого, как тогда писали, «субкультурного образования». Питательной средой и ориентиром для «КМ» во многом и сейчас остаётся именно митьковский багаж тех уже далёких лет.

Вообще, существительное «митьки» меня всегда интересовало меньше, чем прилагательное «митьковское». У митьков ведь, как известно, много аватаров. Они этакие мирные экспансионисты – что им понравилось, то они и объявляют своим...

– Но при этом никого не хотят победить…

– Это само собой. Это их самый общий канон. А «митьковское» означает произведение, не обязательно ими созданное, но переваренное и усвоенное. Если понятие «митьковская живопись» не требует особых пояснений (по понятным причинам), то так называемый «митьковский кинематограф» – это множество фильмов, которые митьки восприняли и сделали частью своего узнаваемого в народе образа. Список длинный: «Чапаев», «Место встречи изменить нельзя», «Белое солнце пустыни», «Адъютант его превосходительства», «Зеркало для героя», «Мама, не горюй!»... В прежние времена мы могли часами перекидываться цитатами из этих картин, не добавляя к ним ничего, кроме интонации, но при этом обсуждая самые разные вещи и прекрасно понимая друг друга. Вы видели «Зеркало для героя»?

– Да, конечно.

– Тогда должны понять. Там есть танкист, потерявший глаза, и оставшийся без ноги пехотинец. Они живут на Донбассе и просто тупо пьют на фоне терриконов и послевоенных панических атак. И всякий раз безногий успокаивает незрячего: «Не журись, Микола! Я хромой, ты слепой, а вместе мы – полноценный организм!» То есть встреча двух вынужденных несовершенств даёт некое целое. И мне кажется, это подходящий образ для «Красного Матроса», поскольку и я, и издательство по отдельности представляем из себя мало интересного. Чего, судя по интересу читателей к нашей многолетней деятельности, не скажешь.

Распитие спиртных напитков во время несения вахты, ЛВИМУ им. С. О. Макарова, июнь 1984 г. В центре – Михаил Сапего

Михаил Сапего с другом и учителем художником Владимиром Шинкарёвым на выставке «10-летие митьков» в Мраморном дворце, Русский музей, октябрь 1993 г

В галерее «МитькиВХУТЕМАС», 2001 г.

– Когда люди общаются друг с другом цитатами, говорят, что у них общий культурный код. Можно ли описать культурный код «Красного Матроса»?

– Думаю, нет, потому что не существует определения для этой, пусть и творческой формы бардака и хаоса, которые дают на выходе некий осязаемый продукт, а сам процесс его создания суть сплав осознанного поиска, интуиции и случайностей, которые нельзя предугадать. Вот это сказочное присловье «пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что» – может оно быть культурным кодом?..

Я давно превратился в следопыта, и мои тропы – это архивы, блошиные рынки, книжные подвалы, которые ещё до сих пор существуют, особенно в Питере. Там я действительно нахожу что-то, о существовании чего раньше и думать не думал. Впоследствии, окрашенное любовью, это нечто становится книгой, за которую не должно быть стыдно.

Если говорить о персоналиях, людях, чьи дневники или воспоминания я изучаю и издаю, то они неизбежно и без преувеличения становятся моей роднёй, и неважно, в какое время и где они жили. Я взял за правило ездить на их родину, навещать их могилы, находить потомков. Что касается проектов событийного порядка – будь то наводнения, войны, революции, ленинградская блокада, – то и о них нельзя сказать «следствие окончено, забудьте». Они не отпускают. Не могут отпустить.

Откуда это во мне? Возможно, в моём, ещё юношеском увлечении городским фольклором, который однажды меня зацепил, продолжает цеплять и подпитывать.

– У вас ведь много серьёзных, документальных проектов. Например, книга о гибели парохода «Буревестник»… С чего она началась?

– Лет 15 назад мне попалась рукописная тетрадь заключённого 2-го Ленинградского исправдома: человек сидел там в 1927 году и записывал со скуки тексты песен, которые слышал от сокамерников. Среди них была и песня «О гибели Буервестника» – именно так, с ошибкой, – и, поскольку я тогда ничего об этом не знал, пришлось начать «раскопки» практически с нулевого цикла. В результате оказалось, что это была крупнейшая по количеству жертв трагедия в акватории Невы за всю историю города.

Другой пример. В Петербурге я обитаю вблизи Московских триумфальных ворот, стараюсь собирать «инфу» об истории этого места – и однажды выудил из романа Константина Вагинова «Гарпагониада» 1930-х годов песню, где с удивительной точностью описано жуткое происшествие – трамвайная катастрофа! Под колёса маневрового паровоза попадает трамвай, 28 человек погибает! И вот я, мнивший себя местечковым краеведом, понимаю, что совершенно не в курсе этой истории. Берусь за поиски… И как результат 14-летних изысканий – книга «Про трамвайную трагедию в Ленинграде 1 декабря 1930 г.».

С Митей Шагиным на съёмках фильма «Город». 12 декабря 1989 г.

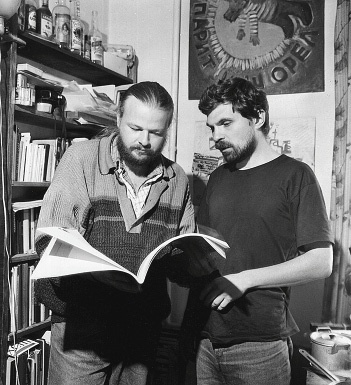

Соавторы поэт Михаил Сапего и художник Василий Голубев в его мастерской. Август 1993 г.

C художником Владимиром Яшке в арт-галерее «Борей», 2005 г.

– Получается, что народному творчеству дают толчок какие-то неприятности – то пароход утонул, то паровоз трамвай переехал...

– Я обратил внимание, как самые разные люди смотрят выпуски новостей. Они вроде как и боятся неприятностей, и почему-то подсознательно ждут их. Это как смерть, которую ты боишься, но понимаешь, что она тебя настигнет рано или поздно. Я особенно в это не вникал, но, по ощущениям, это одно и то же с тем, что становилось сюжетным поводом для сочинительства у людей и 100 лет назад, и раньше.

– Вы представляете себе авторов этих песен?

– В раннесоветском Ленинграде было множество людей, которые зарабатывали пением на улицах (кстати, кто помнит, в нелёгкие 1990-е этот промысел сам собой возобновился на время). К слову, об этих уличных певцах тоже не мешало бы издать книгу – интересное время, интересные люди… Они открывали вечерний выпуск ленинградской «Красной газеты» на колонке происшествий и находили наиболее ужасающие: грабежи, смертоубийства, всяческие аварии – и сочиняли. Частенько речь шла и о растратчиках, как сейчас бы сказали, коррупционерах. Буквально: вечером в газете, поутру – в куплете.

Михаил Сапего, певица и поэтесса Наталья Медведева, журналист Максим Максимов, художник Александр Флоренский. Июнь 2003 г.

С художниками Александром Шевченко (слева) и Константином Сутягиным (в центре) в служебном помещении арт-галереи «Борей», 1997 г.

С митьками по дороге в Ижевск. 2004 г

– А что произошло с этим жанром потом?

– Как всегда в истории, большее вытесняет меньшее. Такие глобальные события, как война, а тем более ленинградская блокада (применительно к городу на Неве), объективно не могли не вытеснить все эти частные истории, разбили их, как волна разбивает оставленную на берегу посуду на мелкие черепки. Я же пытаюсь их найти и сохранить. Ибо они важны и заслуживают нашей общей памяти. Это такие же страницы истории нашего города или всей страны. Таким образом, в «КМ» появилась документальная серия книг «Про...».

– Давайте всё же вернёмся на 30 лет назад. К митькам, о которых мы уже заговорили, и моменту рождения издательства.

– Давайте всё же вернёмся на 30 лет назад. К митькам, о которых мы уже заговорили, и моменту рождения издательства.

– Ну тогда уж надо заглянуть ещё на десяток лет до начала «митьковской эры». В начале 1980-х центром притяжения ленинградской молодёжи стал городской рок-клуб. Вот и меня это притяжение не обошло. Я познакомился и сошёлся с массой интересных андеграундных поэтов и музыкантов, стал фанатом замечательной в то время группы «Аквариум» и даже (верх мечтаний) добился на время должности рок-клубовского «вышибалы» с красной повязкой на рукаве, который знал, кого «пущать», кого – притормозить.

Приблизительно тогда же за мной закрепилось и ещё одно амплуа: народ стал доверять мне устроительство и проведение подпольных концертов (в простонародье – квартирников). Занятие это было крайне увлекательное, но и довольно рискованное, причём даже с началом так называемой перестройки. Тем не менее мне везло. Хотя бывали и, говоря по-матросски, авралы. В основном в роли импрессарио я служил верой и правдой уже упомянутому «Аквариуму», но также были и квартирники с Майком Науменко, «Трилистником», Чижом, Алексеем Рыбиным из «Кино», да и много ещё с кем. Но ничто, как известно, не вечно. Вскоре уже страна, в обнимку с перестройкой, летели в тартарары, и стало как-то не до концертов. В какой-то момент вся эта «музыка» схлопнулась.

– Но остался круг общения…

– Да, вот тогда-то и случилось моё эпохальное схождение с Митей Шагиным, главным митьком, – как раз на одном из последних квартирников БГ (Борис Гребенщиков, признан иноагентом на территории РФ. – Прим. ред.). Впереди маячила какая-то новая, непонятная жизнь. И это знакомство оказалось как нельзя кстати. Квартирные посиделки под гитару сменились более специфическими посиделками в кочегарках, новыми знакомствами. Разве что портвейн до поры до времени оставался таким же лютым.

В общем, началась совсем другая жизненная круговерть. Я, как и некоторые из митьков, осел в котельной. На Лиговке и углу Кузнечного тогда находился завод по производству лимонной кислоты, вот там-то я и обосновался. Ночами под шум котлов ДКВр стали появляться на свет и мои первые удачные (как выяснилось) поэтические опыты, обкатка которых происходила обычно на выставках митьков то в ДК Железнодорожников, то в клубе при заводе им. Свердлова, то в «Металлострое» – их тогда много проходило. Порой это смахивало на передвижной театр – нынче здесь, завтра там, но всегда весело и шумно, с бесконечными братаниями и возлияниями. Это сильно спасало тогда на фоне царивших в народе безденежья и мрачных предчувствий. Постепенно мой статус братка-собутыльника повысился. Об этом я узнал, когда на одной из сходок в чьих-то гостях меня представили (кажется, Шинкарёв): «Сапега, митьковский поэт». Сказать, что я был счастлив в этот момент, значит ничего не сказать! Тем более что вышло это в кругу таких «патриархов ленинградского андеграунда», как Олег Григорьев и Владлен Гаврильчик (светлая им память)!..

Кстати, годы спустя я напечатал в «Красном Матросе» и того, и другого. Но это потом, а тогда шальная мысль издавать книги лишь начинала маячить.

У митьков на тот момент уже был свой издательский лейбл Mitkilibris, но в портфеле не было ни одной готовой книги. Зато у меня как раз лежал неизданным первый сборник стихов, с отличными картинками художника Васи Голубева. Деваться было некуда, и было решено издавать меня – огромная удача быть первым! Вслед за моей там начали с довольно бодрой периодичностью выходить другие книжки. Но всё это оставалось больше забавой, поскольку митьки как-никак художники. Их дело картины писать. Чудеса продолжались – вскоре у меня вышла ещё одна книжка. Там же, в Mitkilibris. Это, безусловно, окрыляло. Но когда я принёс в редакцию третий сборник, тут уж мне сказали: «Сапега, а не рановато ли ты задембелевал? У кого-то ни одной не вышло, а ты уже на третью прицелился». Аргумент справедливый, но я всё равно был слегка расстроен. Ведь благодаря двум первым книгам меня стали узнавать, куда-то приглашать, печатать в городской прессе. А однажды и вовсе, вернувшись из европейского турне, митьки привезли альманах «Стрелец», издававшийся и в Америке, и в Париже, с анонсом моих стихотворений. Назвать это славой было бы смешно, и тем не менее ощущения были сродни песенному: «Теперь я Чебурашка, мне каждая дворняжка при встрече сразу лапу подаёт».

И вот тогда-то, получив дружеский отказ, я совершенно на ровном месте взбрыкнул. Как сейчас помню, еду на эскалаторе метро «Гостиный двор». Со мной едет мой тогдашний друг Митрич, художник. У него мечта была – практически как шинель у Акакия Акакиевича: чтобы его приняли в сообщество митьков и оценили. И я на каком-то нерве сказал: «Да чего там, я сам ходил в типографию и видел, как книжки делают. Это не бог весть что». Так вот и появилось на свет моё детище.

С художником Виктором Тихомировым на съёмках фильма «Митьки на Авроре», сентябрь 1996 г.

Михаил Сапего, художник, поэт и актёр Владимир Котляров (Толстый), художник Владимир Шинкарёв у музея им. Достоевского. Июль 1997 г.

Михаил Сапего, поэт Мирослав Немиров, художник Дмитрий Шагин. Июль 2001 г.

С художником Ириной Васильевой в гостях у Сапего. 2017 г.

– А почему «Красный Матрос»?

– Матрос – потому, что я был хоть и бывший, но матрос 2 класса («корочки» до сих пор храню). Водил пароходы по Севморпути. Также, утоляя любопытство своих друзей-моряков, прослышавших о каких-то художниках, обряженных в тельники (митьки тогда были у всех на слуху), я забратал их с митьками, что привело к тому, что слово «матросы» вошло в митьковский лексикон и воспринималось как некая дружественная общность.

Помнится любимая реплика Володи Шинкарёва той поры: «Прихожу домой, кругом грязь, жрать нечего, а там жена сидит с матросами бухает, песни поёт».

А «красный» – тут множество версий. Кто как хотел, тот так и воспринимал: от кондово-советского «красный» до древнеславянского «красный» в смысле «красивый». Были и более экзотические варианты, но я их сейчас не припомню.

– Вы сохранили хорошие отношения с митьками после того, как открыли своё издательство?

– Надо сказать, у митьков было подобие внутрипартийной дисциплины. Существовало даже так называемое политбюро. Поэтому многие пришлые художники, на уровне братков и собутыльников, принимались радушно. Но стать членом группы «Митьки» при этом было дано далеко не каждому. Те, что не пришлись ко двору, уходили разочарованными, иногда даже не без реплик соответствующего содержания.

Что до меня, то я был готов к каким-то санкциям за своеволие, но мне повезло: я не был художником, и это давало мне некое снисхождение. Политбюро решило: «Ладно, подождём, посмотрим, чего там у Сапеги получится». А ведь я и сам тогда этого не знал. Всё могло ограничиться тем, что издал бы за свой счёт «под лестницей» этот свой сборник. Такой вариант казался даже более вероятным, чем всё остальное. Но, к счастью, как вскоре выяснилось, я оказался поэтом неплодовитым. Вот и пришлось новоявленному издателю начинать издавать не только себя любимого. Вокруг было много нереализованных писателей и поэтов, с именем и без. Выходило, будто они и ждали такого, как я.

Одним из первых ко мне подошёл замечательный поэт и драматург Анатолий «Джордж» Гуницкий. В каком-то клубе он меня по-дружески пригласил за столик и сказал: «Я слышал, ты у нас теперь издателем заделался? А не слабо ли...» И это был вызов – одно дело развлекаться с друзьями или издавать себя любимого, а совершенно другое – ответить за базар, пообещать и сделать. Прежде такое совершенно за мной не водилось. До этого я был полупустомелей, полуфантазёром. А тут понял, что не только могу отвечать за свои слова, но и что мне это нравится.

Одним из первых ко мне подошёл замечательный поэт и драматург Анатолий «Джордж» Гуницкий. В каком-то клубе он меня по-дружески пригласил за столик и сказал: «Я слышал, ты у нас теперь издателем заделался? А не слабо ли...» И это был вызов – одно дело развлекаться с друзьями или издавать себя любимого, а совершенно другое – ответить за базар, пообещать и сделать. Прежде такое совершенно за мной не водилось. До этого я был полупустомелей, полуфантазёром. А тут понял, что не только могу отвечать за свои слова, но и что мне это нравится.

«Красный Матрос», без преувеличения, стал моим и реальным занятием, и спасением. Последнее даже в большей степени. Это как незримый костыль, на который можно опереться. Я видел, как люди сдавались и падали, а у меня всё время этот костыль был, и он со мной до сих пор. Даже на уровне физического состояния моего «телесного болвана» это действует: я могу как угодно плохо себя чувствовать или пребывать в унынии, но если я взялся за очередной проект – будь то документальный сборник или чья-то книга стихов, – то знаю, «со мной ничего не случится», как пелось в известной песне военной поры.

«Красный Матрос», без преувеличения, стал моим и реальным занятием, и спасением. Последнее даже в большей степени. Это как незримый костыль, на который можно опереться. Я видел, как люди сдавались и падали, а у меня всё время этот костыль был, и он со мной до сих пор. Даже на уровне физического состояния моего «телесного болвана» это действует: я могу как угодно плохо себя чувствовать или пребывать в унынии, но если я взялся за очередной проект – будь то документальный сборник или чья-то книга стихов, – то знаю, «со мной ничего не случится», как пелось в известной песне военной поры.

– Но вы не считаете это издательство бизнесом?

– Смотрите, мы сейчас встретились на книжной ярмарке (разговор проходил на апрельской non/fiction. – Прим. ред.), и вокруг нас люди. Вот они-то и занимаются книжным бизнесом. Кто-то более успешно, кто-то менее. К «Красному Матросу» слово «бизнес» так и не прилипло. Оно и к лучшему. Я делал всё по любви: к произведению или к автору. Звучит, возможно, и сомнительно, но я не могу подобрать другого слова – ведь раз за 30 лет мне не наскучило, не надоело и по-прежнему в кайф этим заниматься, то что это как не «любовь»?

– Какие тиражи были у книг издательства в последние годы?

– 200–300 экземпляров. Я либо накапливал какие-то деньги, либо, если речь шла, например, о моих обязательствах перед кем-то, а денег у меня не было, я попросту занимал какую-то сумму и издавал, спасая и проект, и своё доброе имя.

Интересный момент: когда я понял, что займусь книгоизданием всерьёз, то набросал от руки список авторов, с которыми хотел бы работать. Там было около 40 имён.

Со многими я не был даже знаком, а кто-то ещё не вернулся из эмиграции, как, например, Алексей Хвостенко. Были в списке и такие величины, как Дмитрий Александрович Пригов и свердловский старик Б. У. Кашкин (В. Малахов). Конечно, проще было с митьками – они же многостаночники. Тот же Шинкарёв, тот же Вася Голубев, тот же Митя Шагин, Флоренский, Виктор Иванович Тихомиров, Владимир Яшке... Кого ни возьми через запятую, это всё не только известные или знаменитые тогда и сейчас художники, но и люди, которые прекрасно владели литературным языком, причём языком самобытным.

Когда к 15-летию «Красного Матроса» я снова заглянул в этот список, оказалось, что всех этих авторов я издал. Буквально всех, о ком мечтал. Чудеса!

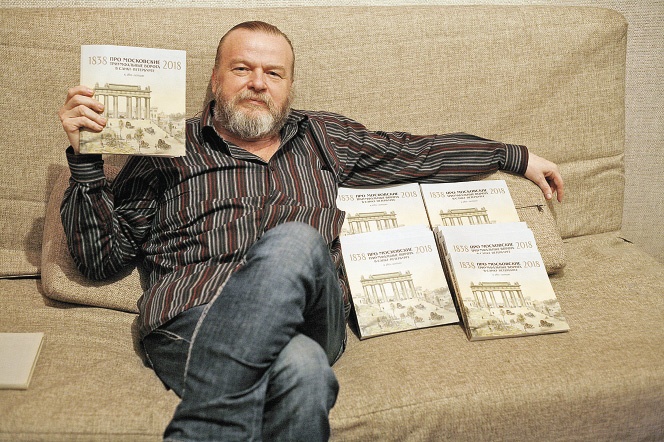

Михаил Сапего дома, с тиражом только что изданного альбома «Про Московские триумфальные ворота». 2018 г.

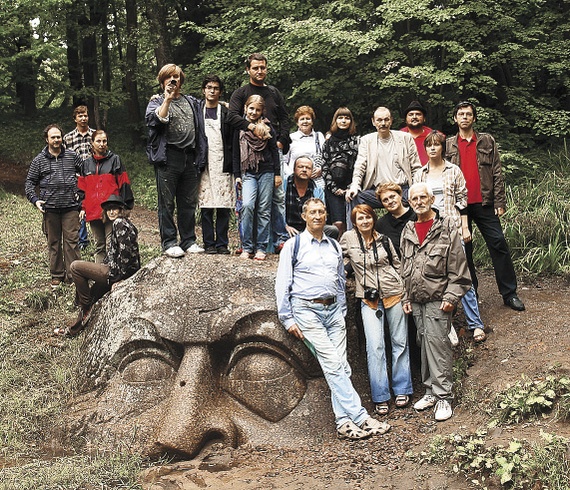

Художники, историки, журналисты и друзья «Красного Матроса» во время пленэра у скульптуры «Голова» в парке Сергиевка, Петергоф. 15 июля 2011 г.

Михаил Сапего и поэт Владимир Богомяков на книжном фестивале. Тюмень, 2023 г.

– Новые имена появлялись? Вы кого-то открывали?

– Это ещё одна из ипостасей «Матроса». Где-то в одной из рецензий я вычитал, что «Красный Матрос» – это некий трамплин для авторов. А ведь и впрямь, мне довелось издать первые книжки Мирослава Немирова, Андрея Родионова, Всеволода Емелина, Дмитрия Данилова. И эти имена у всех сейчас на слуху. Теперь мы редко видимся, но уверен, дружеские чувства испытываем друг к другу по-прежнему. И мне, и «Красному Матросу» с ними, несомненно, повезло.

– Может быть, и им повезло?

– Я надеюсь.

– Чем вам интересно заниматься дальше?

– На одной творческой встрече в ответ на подобный вопрос я сымпровизировал выражение «редкоземельные тексты». Проще говоря, это различные формы фольклора, граничащие с наивом и абсурдом. И тут опять не обойтись без митьковского влияния.

– Митёк – это же типичный фольклорный персонаж.

– Да, пожалуй, и сейчас, хоть и реже, можно завернуть за угол и лоб в лоб столкнуться с таким героем, будто сошедшим со страниц шинкарёвских произведений…

Но сегодня мне часто кажется, что книга как таковая, в том её священном, трепетном значении уходит. Возможно, мы и сейчас самый читающий народ в мире, но вопрос в том, не сколько читателей, а что они читают. Вот это не может не волновать.

– Может быть, наоборот, книга возвращается к тому, чем она была? Становится артефактом, предметом… Самые интересные проекты на non/fiction – это сложные издательские проекты и тексты.

– Возможно. Не мне судить. Я делаю то, что делаю.

– Как говорится, делай что должно и будь что будет.

– Именно. Моя бабушка, крестьянка, когда уже почти не ходила, продолжала говорить: «Помирать помирай, а поле сей». Вот и я просто беру себя за шкирку и иду своим путём. Это удивительным образом работает и спасает. А ещё мне несказанно повезло с людьми (и с авторами, и с теми кто помогал «Красному Матросу» все эти годы), и, пожалуй, было бы свинством сожалеть, что всё это не началось на десяток лет пораньше. Хотя даже то, что я успел... Мне кажется, что это интересно. Есть что предъявить.

Персоны, упоминаемые в этом материале:

М. Г. Сапего